- �ϐk�⋭�H��

- ���܂��܂ȕ⋭�Ă̒����炨�q�l�̗\�Z�Ȃǂ��v�]�ɍ��킹��

�K���ȍH�����s���܂��B

�ϐk�f�f�ł�����̑ϐk���x���m�F������A�v���̑ϐk�f�f�m���⋭�����\�Z�ȂǁA���q�l�̗v�]�ɍ��킹���v�����܂��B������̏ɂ��⋭���@�͗l�X����A���̒�����K���ȍH�����s���܂��B �ϐk�f�f�ŕ⋭���m�ɂ��A���ʂȍH���������Ȃ��悤�ɂ������܂��B

�ϐk�⋭���t�H�[������@1

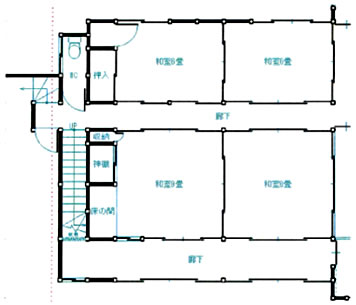

�y���z���T�v�z

- �v�H�N�F���a42�N

- ���z�\���F�ؑ�2�K���i�`���I�\�@�j

- ���ʐρF157m2�i47.39�j

- ���ݒn�F��錧�É͎s�@N�@

Before

�⋭�O�F�㕔�\���]�_�u0.24�v

After

�⋭��F�㕔�\���]�_�u1.09�v

�֓���k�ЁiM7.9�F�k�x6���j�̗h��ɑς���ϐk���x�ɂȂ����B

��ȕ⋭�ӏ�

��b�̕⋭

�V��̕⋭

�ϗ͕ǂ̐ݒu

�e������̐ݒu

��������

���L�����͍H�������̏���ŗ��T���Ōv�Z����Ă��܂��B���݂͏���ŗ��W���ɂȂ�܂��B

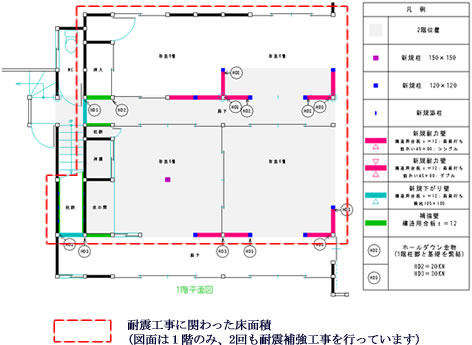

�y�ϐk�⋭�H���Ɋւ�������ʐρF89.44�u(27��)�@�@�H�����ԁF40���z

- �ϐk�⋭���t�H�[���v���F345,870�~�i12,810�~/�j

- �ė��E����Z�p�w�����F134,400�~�i3,360�~/���j

- �H����p�F��300���~

�ϐk�⋭���t�H�[������@2

�y���z���T�v�z

- �v�H�N�F�������N

- ���z�\���F�ؑ�2�K���i�]�����g�\�@�j

- ���ʐρF104.74m2�i31.62�j

- ���ݒn�F�Ȗ،���ؒ��@�s�@

Before

�⋭�O�F�㕔�\���]�_�u0.68�v

After

�⋭��F�㕔�\���]�_�u1.11�v

�֓���k�ЁiM7.9�F�k�x6���j�̗h��ɑς���ϐk���x�ɂȂ����B

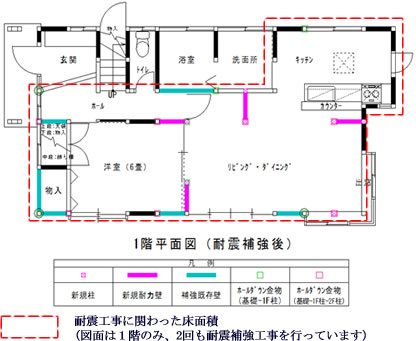

��ȕ⋭�ӏ�

��b�̕⋭�ƐV�K��b�ݒu

�V��̕⋭

�ϗ͕ǂ̐ݒu

�e������̐ݒu

��������

���L�����͍H�������̏���ŗ��T���Ōv�Z����Ă��܂��B���݂͏���ŗ��W���ɂȂ�܂��B

�y�ϐk�⋭�H���Ɋւ�������ʐρF79.49m2(274��)�@�@�H�����ԁF30���z

- �ϐk�⋭���t�H�[���v���F307,440�~�i12,810�~/�j

- �ė��E����Z�p�w�����F10,800�~�i3,360�~/���j

- �H����p�F��230���~

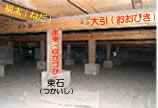

�{�H����y��b�z

��b�ɓS�������Ă��Ȃ�������A���������ꍇ�A�V���ɓS�̓�������b���܂��ɍ��⋭���܂��B��b�E�y��E�����Ȃ��������ݒu�B

���g�ݍ쐬�P

�����̊�b�̂܂��ɓS��ݒu�B

�ٌ`�S��D10�i�\�ʂɉ��ʂ̂��钼�a10mm�̓S�j���g�p

���g�ݍ쐬�Q

�n�k�ɂ���b�Ɠy��A�y��ƒ�������Ȃ��悤�Ɂu�z�[���_�E�������v��3����������ٌ��B

�R���N���[�g�ł�

��b�̌^�g��g�݁A�R���N���[�g�𗬂����ށB�R���N���[�g�{���̋��x����������o�����߂ɁA�Œ�2�T�ԗ{��

����

�Ƃ���ԉ�����x����d�v�Ȋ�b���������邱�Ƃ��ł����B

������̈ꕔ�ł��B���̑��ɂ����܂��܂ȑϐk�⋭���@������܂��B

�{�H����y�ǁz

�n�k�̗h�����d�v�ȕǂ́A�u�����v�u�����v�u�\���p���v�ɂ��

�h��ɑς���u�ϗ͕ǁv�ɂ���B

�⋭�O�̉����Ȃ���

�f�M�ނ͓����Ă��邪�A�Ԓ��i���̊Ԃɂ���ׂ����j�����Ȃ�

�ϗ͓I�ɕs��������B

�����̐ݒu

�ǂ̑Ίp�����Ԏ߂̕��ށu�����v��ݒu�B

����ɁA���E�����E�y��i���j��3�������ŋٌ��B

�\���p���̐ݒu

�Ō�ɍ\���p���i���@15mm�j����������B�ł����Ċ����B

������̈ꕔ�ł��B���̑��ɂ����܂��܂ȑϐk�⋭���@������܂��B

�{�H����y������ǁz

�o�������ʘH������A�V�����ϐk�ǂ����Ȃ��ꍇ�A���̏�́u������ǁv��⋭���܂��B

�⋭�O

�⋭�O�͉�����ǂ̘g�ȊO�����Ȃ����

�؍ށE�����̐ݒu

�V���ɗ���ݒu���A����ɒ��Ɨ����߂Ɍq���u����v��ݒu�B

�e�ڍ�����⋭�����ŋٌ�����B

�\���p���̐ݒu

���n�ɍ\���p���i���@12mm�j��ł��t���A������ǂ����łɂ���B

����

�d�グ�̃N���X��\�芮���B�����ڂ͌��ƕς��Ȃ����A���͑ϗ͕ǂƂ��ĕ⋭���ꂽ������ǂɂȂ����B

������̈ꕔ�ł��B���̑��ɂ����܂��܂ȑϐk�⋭���@������܂��B

�{�H����y�����z

���g�i�����x����\�������j�ɕ⋭���ނ��Ȃ��ꍇ�A������؍ނŕ⋭�B

�܂��A�Â����ނ͌����A�h�a�E�h���������{���B

�⋭�O�̉����Ȃ�����

�����i�����x����Z�����j���m�����Ԗ؍ނł���u������݊сv���Ȃ����߁A�n�k�ɂ��h��ŏ����Ƒ�������Ă���B

�V�����؍ނւ̌���

�����̖؍ނ̒��ŕ�������ɂ݂̌��������̂͐V�����؍ނƌ�������B

�⋭���ނ̐ݒu

������Ə����A�����Ƒ�������Ȃ��悤�Ɂu���������v�Ɓu������݊сi�˂���݂ʂ��j�v�ŋٌ��B

����

�����S�Ăɖh�a�E�h���������{���Ċ����B

������̈ꕔ�ł��B���̑��ɂ����܂��܂ȑϐk�⋭���@������܂��B

�{�H����y�V��z

�n�k�ɂ�鐅����������̉��h���h�����߂ɁA�V����⋭���܂�

�V��̕⋭

�P�K�V���2�K������Ă��邽�߁A�ア�����͐V�������Ɛ�����������̗h���h���u�ΑŁi�Ђ����j�����v�ŕ⋭�B

����

�V��芮���B�ǂ⏰�Ɠ����悤�ɁA�����ڂ͕⋭�O�ƕς��Ȃ����A�⋭�ɂ�艡�h��ɑ��ėh��ɂ����Ȃ����B

�{�H����y���z

�n�k�ɂ�鐅����������̉��h���h�����߂ɁA�����⋭���܂�

���̕⋭

�����V��Ɠ��l�ɁA���h���h�����߂Ɂu�Αŋ����v��ݒu�B

�f�M��

�ϐk�Ƃ͒��ڊW�Ȃ����A���̍H���̍ۂɒf�M�ނ��ꏏ�ɐݒu����ƔM�������ǂ��Ȃ�A��p�������ς݂܂��B

���̕⋭

�Αŋ����E�f�M�ނ̐ݒu�̌�͍\���p����A��������ɋ��łɂ��܂��B

������̈ꕔ�ł��B���̑��ɂ����܂��܂ȑϐk�⋭���@������܂��B

�{�H����y���z

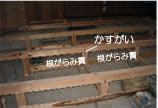

1�K��2�K�̒����ʁX�ɐݒu����Ă���ӏ��́A����2�������ŋٌ������łɂ��܂��B

�⋭�O

�P�K���E���E2�K���́u�ق��v�i���ʁj�ł͂ߍ��܂�Ă��邾���ŁA�⋭�������S���g�p����Ă��Ȃ��B

1�K���E���E2�K�ٌ̋�

�����璌��������̂�h�����ƂƁA1�K��2�K�ʁX�̗h����ɂ���Q�g���h�����߂ɁA�u�z�[���_�E�������v�ŋٌ��B

�g��i�S�́j

1�K���E���E2�K��

����3����������ٌ����邱�Ƃ��厖�ł��B

�g��i�㕔�j

����̃r�X���g�p���A�n�k�̗h��Ńz�[���_�E���������̂������甲���Ȃ��悤�ɂ�������Œ肵�܂��B

�g��i�����j

���̎ʐ^�̂悤�ɒ������̏ꍇ�̓{���g���ђʂ����ČŒ肵�܂��B

�܂��A�����m���q���Ƃ��͗����ꏏ�ɋٌ����܂��B

������̈ꕔ�ł��B���̑��ɂ����܂��܂ȑϐk�⋭���@������܂��B

�{�H����y�����z

���g�i�����x����\�������j�ɕ⋭���ނ��Ȃ��ꍇ�A������؍ނŕ⋭�B

�܂��A�Â����ނ͌����A�h�a�E�h���������{���B

�⋭�O�̉����Ȃ�������

�̌��Ă�ꂽ�Ƃ̉����́A�p�ނ�ۑ���g�ݏグ�������̍�肪�����A�������ɏd���̂Œn�k�ł̓|��̊댯�x�������B

�⋭�����̐ݒu

��������x���鏬�������u���������v�ŋٌ��B

���ꂾ���ł��A�h��ɂ��댯�x�������邱�Ƃ��ł���B

������̈ꕔ�ł��B���̑��ɂ����܂��܂ȑϐk�⋭���@������܂��B